Entstehungsgeschichte

Die Hebammen-Seifendose:

Aus dem Hebammenkoffer ins Reisenecessaire

Neuauflage eines 130 Jahre alten Medizinprodukts

» Eine Seifendose dient zur Aufbewahrung und zum Transport von Seifenstücken. Entsprechend dieser Aufgaben ist sie aus korrosionsbeständigen und unzerbrechlichen Material gefertigt. Es gibt keinen Grund, weswegen eine Seifendose nicht ein Menschenleben lang halten sollte. «

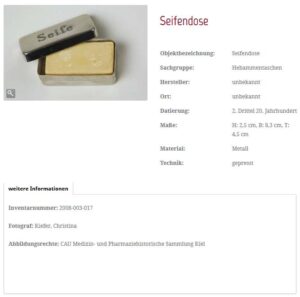

Entdeckung zwischen Gewebepräparaten und Operationsbesteck

Die schönste aller Seifendosen befindet sich als Ausstellungsstück N° 2008-003-017 in der Medizinhistorischen Sammlung der Universität Kieli. Es handelt sich um eine zweiteilige Dose, bestehend aus einer Schale und einem Deckel [s. Abb. 1]. Alle Kanten sind mit nicht zu großen Radien abgerundet. Dadurch sieht die Dose schlicht und funktional aus. Die einzige Zierde stellt der eingeprägte Schriftzug „Seife“ dar. Die Oberfläche der Dose glänzt silbern und ist nirgends angelaufen oder verrostet. Obwohl sie wenigstens einige Jahrzehnte alt sein muss, weist die Seifendose so gut wie keine Gebrauchsspuren auf.

Eine Seifendose ist heutzutage kein Alltagsgegenstand mehr. Besonders, wenn man auf Seifendosen aus Plastik oder Campingseifendosen aus billigem Blech verzichten will. Die Spur zur Uni Kiel führt dann auch durch Kosmetikstudios und Badezimmereinrichter, Metallwarenhändler und Schiffsausrüster und natürlich quer durchs Internet. Nachdem Textsuchen mit dem Suchwort „Seifendose“ die immer gleichen Exemplare aus Kunststoff oder Weißblech zutage fördern, enthüllt eine Bildersuche dieses Schmuckstück. Allerdings ist eine medizinhistorische Sammlung kein Drogerieladen und diese schöne Dose ist nicht einfach zu kaufen.

Die Seifendose wird auf das zweite Drittel des 20. Jahrhunderts datiert und soll aus verchromtem Metall bestehen. Die Art des Metalls spielt eine wichtige Rolle, da es sich direkt auf die Haltbarkeit der Dose auswirkt. Die meisten metallenen Seifendosen werden heute aus beschichtetem Weißblech hergestellt. Ist der Lack erst mal ab, rosten diese Dosen. Schön wäre also, wenn die Dose aus einem nicht rostenden Metall bestehen würde, zum Beispiel Edelstahl.

Die Leiterin der Sammlung zeigt sich sehr hilfsbereit und lässt das Material von einem Institutsmitarbeiter auf Magnetismus untersuchen. Wenn die Dose nicht magnetisch wäre, könnte einfaches Weißblech schon mal ausgeschlossen werden. Der Magnet zeigt keine Wirkung auf die Dose, sie ist also nicht magnetisch. Demnach kann sie also nicht aus Weißblech bestehen, sondern möglicherweise aus Edelstahl. Aber warum sollte man eine Seifendose aus Edelstahl verchromen?

Um sicherzugehen, um was für ein Material es sich bei der Dose handelt, müsste man ein Exemplar genauer untersuchen. Vielleicht existiert ja noch der Hersteller der Seifendose? Bekannt ist, dass die Seifendose Teil einer Hebammentasche gewesen ist. Und glücklicherweise erinnert sich die Institutsleiterin auch an deren Hersteller der Tasche. Es handele sich um den Wiesbadener Hebammenkoffer der Firma Kurz.

Großer Schritt in der Geburtshygiene

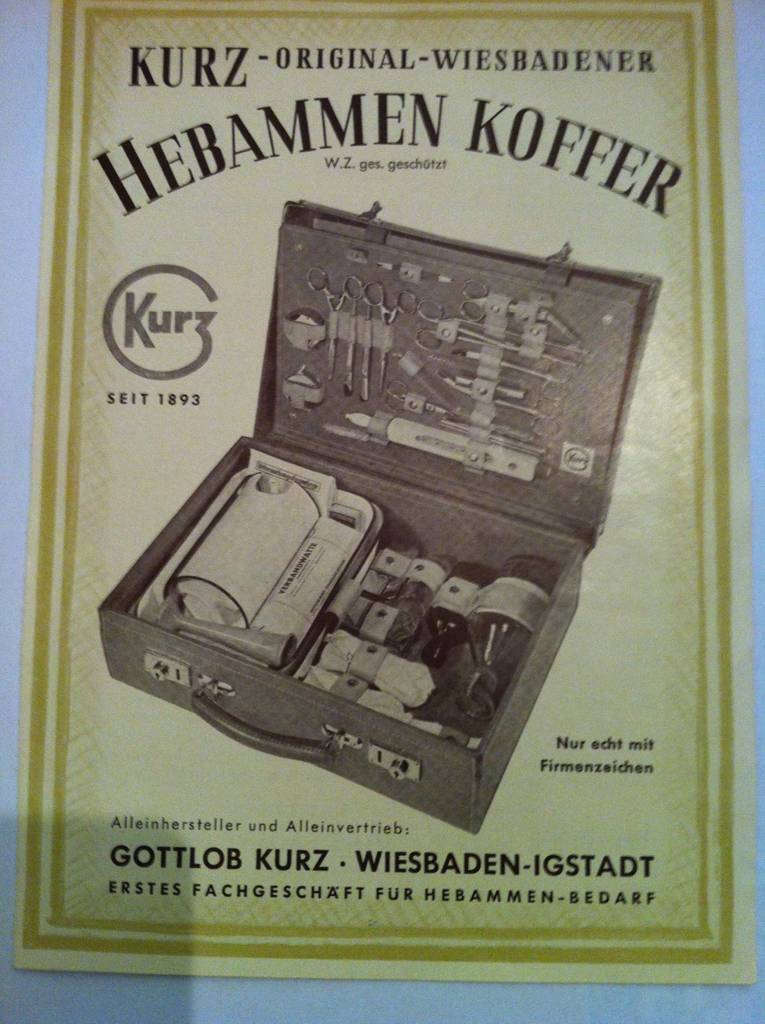

Hebammen statten sich auch heute noch vorzugsweise bei der Firma Gottlob Kurz GmbH in Wiesbaden ausii. Seit über 125 Jahren werden bei der Firma Kurz Hilfsmittel für die Geburtshilfe entwickelt, hergestellt und vertrieben. Die Urenkelin des Firmengründers leitet das Familienunternehmen und die fünfte Generation steht bereits in den Startlöchern. Vom Ende des 19. Jahrhunderts an wird hier der Wiesbadener Hebammenkoffer hergestellt, aus dem die Seifendose stammt.

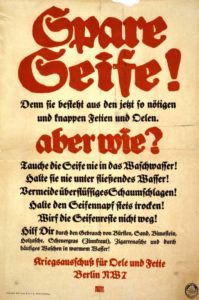

Drei Jahre vor Gründung des Unternehmens fand in Berlin am 22. September 1890 der Erste Preußische Hebammentag stattiii. Seit einigen Jahren wurde die Deutungshoheit in der Geburtshilfe mehr und mehr von akademisch ausgebildeten Ärzten beansprucht. Die auf tradiertem Wissen basierende Arbeit der Hebammen verlor an Bedeutung und wurde immer schlechter bezahlt. Gleichzeitig schafft es ein neues Thema auf die Tagesordnung. Der Geburtshelfer Prof. Ignaz Semmelweis hatte in akribischen Studien einen Zusammenhang zwischen dem besonders in Geburtshäusern grassierenden Kindbettfieber und den hygienischen Verhältnissen im Umfeld von Geburten nachgewiesen. Eine Verbesserung der hygienischen Zustände war daher auch die zweite wichtige Forderung der etwa 900 Kongressteilnehmer. Infolgedessen mussten Hebammen, für die Hausgeburten zu dieser Zeit die Regel waren, alle nötigen Hilfsmittel zu einer Geburt mitbringen, um die neuen Hygienestandards einzuhalten. Zu diesen Hilfsmitteln gehörte damals auch ein Stück Seife.

Vor diesem Hintergrund gründete Gottlob Kurz am 1. Juli 1893 ein Sanitätshaus, das sich auf die Ausrüstung von Hebammen spezialisierte. Verkaufsschlager wurde sein komplett ausgerüsteter Hebammenkoffer, ein transportabler Kreißsaal, der genau die Bedürfnisse der Hebammen erfüllte.

Möglich wurde dieser unternehmerische Erfolg durch die Kostensenkung im Zuge der Einführung neuer Produktionsverfahren. Bleche konnten maschinell gewalzt werden und so wurde das Ausgangsmaterial für die Seifendose zum Massengut. In den 1850er Jahren hatte Louis Schuler, Gründer der heutigen Schuler Gruppe, die ersten automatischen Pressen auf den Markt gebrachtiv. Damit konnten Produkte wie die Seifendose kostengünstig in Serie hergestellt werden. Vor der Industrialisierung mussten Dosen von Hand geschmiedet und gedengelt werden. Diese Dosen waren schier unerschwingliche Luxusgüter.

Dank der neuen Fertigungstechnologien gelang es Gottlob Kurz, seinen vollständig ausgerüsteten Hebammenkoffer für 40,- Mark anzubieten [s. Abb. 2]. Das entsprach etwa dem Monatslohn einer Hebammev. Nie zuvor war professionelle medizinische Ausrüstung für ein breites Publikum erschwinglich gewesen. So wundert es nicht, dass der V. Delegirtentag der deutschen Hebammenvereine am 3. und 4. September 1896 den Hebammenkoffer mitsamt seinem Inhalt mit dem „Ehrendiplom“ auszeichnete [s. ebenfalls Abb. 2].

Kleine Seifendosen-Werkstoffkunde

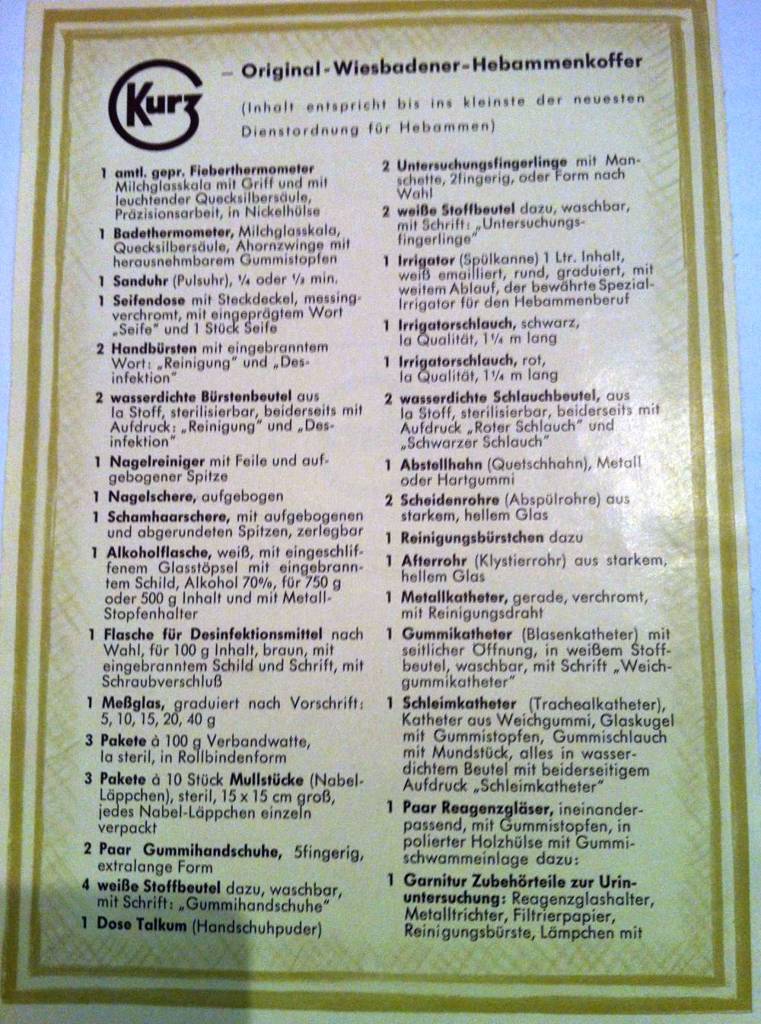

Der Werbeprospekt führt den gesamten Inhalt des Hebammenkoffers auf. Darunter auch eine Seifendose von Nickel mit 1 Stück Seife. Besteht die Dose aus der Kieler Sammlung demnach aus Nickel? Zumindest muss es die Seifendose zum Zeitpunkt der Auszeichnung im Jahre 1896 schon gegeben haben!

Diese Datierung schließt Edelstahl als Werkstoff, egal ob verchromt oder nicht, aus. Denn die Entdeckung von Edelstahl, sicherlich ein wichtiger Schritt in der Metallurgie, wurde erst im Jahre 1912 von Alfred Krupp gemacht, knapp 20 Jahre nach der Patentierung des Koffers als Gebrauchsmuster N° 28322 im Jahre 1894 durch Gottlob Kurz [s. Abb. 3]vi.

Eine Fertigung der Dose aus reinem Nickelblech ist ebenfalls unwahrscheinlich. Technologisch wäre die Herstellung durchaus möglich, jedoch wäre die Verwendung von reinem Nickel nicht wirtschaftlich, da Nickel erheblich teurer ist als Eisen.

Noch mehr Verwirrung stiftet der Werbeprospekt zum Hebammenkoffer, der gut 50 Jahre später erscheint [s. Abb. 4]. Der Inhalt entspräche bis ins kleinste der neuesten Dienstordnung für Hebammen und enthält unter anderem 1 Seifendose mit Steckdeckel, messing-verchromt, mit eingeprägtem Wort „Seife“ und 1 Stück Seife. Die Seifendose ist auf dem Titelbild des Prospekts mittig, an der oberen Kante des unteren Kofferteils zu erkennen.

Messing ist eine Legierung aus Kupfer und Zink. Es ist relativ weich und prinzipiell gut für das Pressen von Seifendosen geeignet. Da Messing mit der Zeit dunkel anläuft, würde es für eine Verwendung als Seifendose Sinn ergeben, es mit einer Verchromung zu schützen. Außerdem ist es unmagnetisch, was zu den Untersuchungsergebnissen der Medizinhistorischen Sammlung in Kiel passen würde. Es spricht nichts dagegen, dass die Seifendose aus verchromtem Messing gefertigt ist.

Gründung der Seifendosen-Fabrik

Seit einigen Jahrzehnten ist die Seifendose nicht mehr Bestandteil des Hebammenkoffers, da sich die Hygienevorschriften weiter entwickelt haben und heute im medizinischen Bereich nicht mehr mit Seife desinfiziert wird. Aus diesem Grund gibt es bei der Firma Gottlob Kurz GmbH keine Seifendosen mehr zu erwerben. Auch eine Suche nach dem damaligen Lieferanten in der archivierten Buchhaltung der letzten 100 Firmenjahre und eine Recherche bei den metallverarbeitenden Unternehmen in der Region liefert keine neuen Hinweise auf den Hersteller der Dose. Wer so eine Seifendose benutzen will, muss sie also von null an neu auflegen!

Auf dieser Grundlage fällt der Entschluss, die Seifendose selbst herzustellen. Im Prinzip sind ja alle Schritte bekannt: Die Seifendose wird aus Messing gepresst und anschließend verchromt. Wenn man eine Presse zur Verfügung hat, könnte man selbst die Formen zum Pressen bauen und dann loslegen. Die Fertigungsprozesse für eine so einfache Geometrie wie die der Seifendose werden sich seit der Industrialisierung wohl nicht groß verändert haben.

An Fachliteratur über das Tiefziehen, so die genaue Bezeichnung dieses Pressverfahrens, herrscht kein Mangel. Nur vermittelt die Lektüre den Eindruck, dass der Bau einer Pressform ein Betriebsgeheimnis bleiben soll. Die meisten Angaben bleiben sehr theoretisch und akademisch. Die daraus berechnete Pressform ist kompliziert und weist Geometrien mit mehreren Radien, sogenannten Evolventen auf. Dazu wird eine Oberflächenbeschaffenheit gefordert, die mit Holz wohl nicht umzusetzen sein wird. Die selbst berechnete Form in Werkzeugstahl fräsen zu lassen, ist allerdings finanziell zu riskant: Der kleinste Berechnungsfehler würde eine schön teure und vollkommen unbrauchbare Pressform ergeben.

Es muss über einen günstigen Prototypen die richtige Geometrie der Pressform ausprobiert werden. Mit freundlicher Unterstützung von Freunden mit Zugang zu professionellen Holzfräsen und einer Goldschmiedewerkstatt mit Pressen, gelingt das Fräsen einer Pressform aus Holz, die beim ersten Pressversuch an einer Spindelpresse zerbricht. Die Recherche und Vorbereitung dieses Versuchs haben nicht nur viel Zeit in Anspruch genommen, ihr Ergebnis fällt auch dermaßen niederschmetternd aus, dass die eigene Seifendosenmanufaktur in weite Ferne rückt.

Die verbleibende, wenn auch sehr kostspielige Lösung, besteht darin, die Herstellung der Seifendose bei metallverarbeitenden Betrieben anzufragen. Das Tiefziehen als Fertigungsverfahren wird von Unternehmen im Bereich der Umformtechnik angeboten, die sich in zwei Gruppen aufteilen: Die eine fertigt vorwiegend Großserien für die Automobilindustrie und besitzt gar keine Maschinen mehr, mit denen eine einfache Seifendose herzustellen wäre. Die andere Gruppe besteht aus kleineren Betrieben, die sich oft auf ein Produkt oder ein Material spezialisiert haben. Nach deutschlandweiter Suche laufen auch drei Angebote über das Herstellen der Seifendose aus Messingblech ein.

Jetzt muss nur noch ein Galvanisierbetrieb gefunden werden, der die Messingdose im Anschluss verchromt. Beim Verchromen wird das Werkstück in eine Flüssigkeit getaucht und vor allem auch wieder herausgeholt werden. Dafür muss sie fest in eine Halterung eingespannt werden. An der Stelle, an der der Halter die Seifendose festhält, kann keine Flüssigkeit an das Messingblech gelangen. Hier wird die Dose also nicht verchromt. An der Oberfläche der bekannten Exemplare der Seifendose treten solche Fehler allerdings nicht auf. Die Seifendose ist also doch nicht verchromt oder vernickelt oder anderweitig beschichtet, da sämtliche Verfahren dieselben Kontaktstellen erzeugen. Wenn die Dose nicht beschichtet ist, dann kann sie offensichtlich auch nicht aus Messing bestehen.

Die Suche nach dem Material beginnt also wieder von vorne, mit dem Unterschied, dass durch die vielen Gespräche über ein so ausgefallenes Thema wie die Seifendose mittlerweile ein Netzwerk von Experten entstanden ist. Von denen äußert einer einen Verdacht und bietet an, diesen mit seinem Fluoreszenzmikroskop zu überprüfen. Und so ergibt die unromantische und hochmoderne Materialanalyse der Seifendose des Rätsels Lösung: 47 % Kupfer, 40 % Nickel und 13 % Zink.

Messing besteht aus Kupfer und Zink. Fügt man zum Messing noch Nickel hinzu, ergibt es eine Legierung, die nicht nur wie Silber aussieht, sondern auch einige edle Eigenschaften bietet und deshalb Neusilber genannt wird. Während diese Legierung in China schon lange bekannt war, gelingt es in Deutschland erst in den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts, nach der Auslobung eines Preisgelds, diese Legierung nachzustellenvii. Früh genug für die Herstellung der Seifendose.

Auch sämtliche Technologien zur Herstellung der Seifendose stehen spätestens in der Mitte des 19. Jahrhunderts mit der bereits erwähnten Marktreife von Pressen von Louis Schuler zur Verfügung. Ein noch früherer Beleg für die Verarbeitung von Neusilber im industriellen Maßstab stellt Alfred Krupps 1838 patentierte Walze dar, mit der erstmals Löffel aus Neusilber im Serienverfahren hergestellt werden konnten.

» Zeitlos schönes Design ergibt sich aus der Kombination des richtigen Materials mit dem richtigen Fertigungsverfahren. «

Selbst ein Jahrhundert später könnte man kaum ein besseres Material für eine Seifendose wählen. Neusilber ist so robust, dass es selbst für Hochleistungsschließsysteme, die bei ständiger Benutzung hohem Verschleiß ausgesetzt sind, verwendet wird. Diese Seifendose zerbricht weder in der schlechtesten Gepäckförderanlage im Flughafen noch durch einen Sturz aus der Sporttasche. Selbst Kratzer wären nur optische Mängel, da Neusilber per se korrosionsbeständig ist. Eine lackierte oder beschichtete Blechdose hingegen würde bei Feuchtigkeit an solchen Kratzern früher oder später rosten. Ein Kratzer in der Seifendose aus Neusilber rostet nicht und könnte sogar heraus poliert werden. Neusilber wurde in erster Linie als Ersatz für das teure Silber bei Tafelbestecken entwickelt, weswegen es hautverträglich und lebensmittelecht ist. Schließlich findet es aufgrund seines samtenen Silberglanzes gerne Verwendung für Schmuck und Kunstwerke, wie die Seifendose.

Während Messing ein relativ gängiger Werkstoff ist, kennen sich die Umformtechniker, die die Fertigung der Dose angeboten haben, mit dem heutzutage exotischen Neusilber nicht aus. Darum trauen sie sich nicht zu, die nötigen Formen für das Pressen anfertigen zu können. Die deutschlandweite Lieferantensuche muss also erneut gestartet werden. Nach zig Anfragen findet sich ein Unternehmen, welches nicht nur im Besitz der richtigen Maschinen zum Tiefziehen von Dosen ist, sondern auch Erfahrungen mit dem Werkstoff Neusilber hat. Zudem scheint der Geschäftsführer Liebhaber von außergewöhnlichen Ideen zu sein und zeigt sich begeistert von der Seifendose.

So kann die Seifendose ohne lange Transportwege und mit den hohen Qualitätsstandards wie vor 130 Jahren in Deutschland hergestellt werden. Selbst die Fertigungsprozesse weichen kaum von denen der ursprünglichen Seifendose ab. So folgt diese Neuauflage im historischen und technologischen Sinne sehr nah dem Vorbild aus dem 19. Jahrhundert.

Gestalt und Form

Das Design der Seifendose ergibt sich auf fast natürlichem Weg aus dem Zweck des Produkts. Gebaut werden sollte ein erschwingliches und haltbares Medizinprodukt. Wählt man die im 19. Jahrhundert am besten geeignete Fertigungsmethode sowie das beste Material für diesen Zweck, so würde man die Seifendose aus Neusilber tiefziehen. Die Vorteile des Werkstoffs Neusilber sind seine Robustheit und die Korrosionsbeständigkeit. Kein anderer damals bekannter Werkstoff vereinigt diese beiden wichtigen Eigenschaften für eine Seifendose. Dies ist die Grundlage für ein Produkt, das ausgelegt wurde, so lange wie möglich seine Dienste zu verrichten.

Aus wirtschaftlichen Gründen konnte die Herstellung nicht per Hand ablaufen. Ein Pressverfahren, bei dem das reine Pressen der Dose nur wenige Sekunden benötigt, wie das Tiefziehen, konnte die Herstellungskosten stark reduzieren.

Die Kombination aus dem Herstellungsverfahren Tiefziehen und dem Material Neusilber hat maßgeblichen Einfluss auf die Gestalt der Dose. Beim Tiefziehen können nur sehr schwer 90-Grad-Ecken erzeugt werden, da für diese Geometrie scharfe Kanten in der Pressform nötig wären. An diesen Kanten würde das Blech beim Pressen reißen. Darum muss ein Mindestradius angelegt werden, unter Einhaltung dessen das gewünschte Material nicht reißt. Dieser Mindestradius ergibt sich aus den Eigenschaften des Werkstoffs. So sind die abgerundeten Ecken der Seifendose kein Ergebnis eines Produktdesigns, sondern ergeben sich intrinsisch aus der Kombination des bestmöglichen Herstellungsverfahrens mit dem besten Material.

Auch die Abmessungen der Seifendose sind nicht willkürlich gewählt. Die historische Seifendose ist 83 mm lang, 45 mm breit und 25 mm hoch. Damit ist sie zu schmal für heutige Seifenstücke. Die Bedeutung von Seife hat sich in den letzten Jahrhunderten mit dem Stellenwert von Hygiene stark gewandelt. Das vormalige Luxusgut war im 19. Jahrhundert ein wertvolles Medizinprodukt geworden. Seife besteht zu einem großen Teil aus pflanzlichen oder tierischen Ölen oder Fetten. Inhaltsstoffe, die prinzipiell zum Verzehr geeignet sind, weswegen zu vielen Zeiten abgewogen werden musste, ob man lieber saubere Hände oder etwas im Bauch haben wollte. Zu Kriegszeiten wurde Seife, genau wie Lebensmittel, per Seifenkarte rationiertviii.

Der Wert der Seife spiegelt sich auch in den Mengen wider, die damals üblicherweise verfügbar waren. So waren auch die Seifenstücke kleiner und passten offensichtlich in die damals entworfene Seifendose.

Damit heutige handelsübliche Seifenstücke in die Seifendose passen, muss die neu aufgelegte Dose ein wenig auf 60 mm verbreitert werden. Um die ursprünglichen Proportionen so gut wie möglich zu erhalten, wurden ebenfalls 10 mm auf die Länge aufgeschlagen, wodurch sich eine Gesamtabmessung von etwa 90 x 60 x 30 mm ergibt.

Ein Lieblingsstück

Noch mehr als die Verwendung von Seifenstücken gilt wohl die Herstellung einer Seifendose aus Neusilber heutzutage als sonderbarer Einfall. Umso mehr Freude macht es (besonders einem Maschinenbauingenieur), dass die Idee eines langlebigen und funktionalen Produkts auf so viel Begeisterung stößt! Sie zeigt, dass es auch heute möglich ist, auf Plastik und den Transport von Waren um den halben Globus zu verzichten. Und, es wird deutlich, dass zeitlose Ästhetik kein Ergebnis von Werbebotschaften ist, sondern sich aus den richtigen Entscheidungen für ein rundum gutes Produkt ergeben kann. Hoffentlich stiftet auch die Neuauflage der Hebammen-Seifendose langen Nutzen und viel Freude!

- http://www.museen-sh.de/Objekt/DE-MUS-924614/lido/2008-003-017

- https://www.gottlob-kurz.de/

- https://www1.wdr.de/mediathek/audio/zeitzeichen/audio-erster-preussischer-hebammentag-beginnt-am–100.html

- https://www.schulergroup.com/unternehmen/historie/index.html

- https://de.wikipedia.org/wiki/Durchschnittsentgelt, 1891: 700 Mark/Jahr ~ 58 Mark/Monat

- https://de.wikipedia.org/wiki/Rostfreier_Stahl#Geschichte

- https://de.wikipedia.org/wiki/Neusilber

- https://www.naturseife.com/seifenkarte_von_1919.htm